安全で安心なインフラを未来に残したい

災害の多い日本では、被害がもたらされるたびに建築・建設に関する基準が見直され、それに伴い技術も進歩してきました。他方、 前回の東京オリンピック(1964年)前後に急速に整備されたインフラは半世紀を過ぎ、今後、大規模かつ広範な修繕が必要となっています。

日軽金グループは、アルミニウムの特長を活かしたさまざまな技術や製品を通して、これらの課題に取り組んでいきます。

人々の交通の安全を守ります

日本国内には約70万橋の道路橋があります。

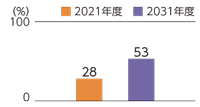

現在約3割が建設後50年を経過しており、2030年ごろにはその割合が半数を超えます。橋は50年経過すると架け替えが必要といわれています。河川管理施設や湾岸岸壁なども同様に50年を経過するものの割合が半数を超えます。道路橋には、人や車が通行する際に危険と判断され、通行できないものも数多くあります。(出所:国土交通省道路局)

急速に増加する老朽化した橋に対し、新たな橋を建設する必要がありますが、国中に架かる橋を全て架け替えるには天文学的な費用がかかります。そこで、国は橋の長寿命化と修繕にかかる費用の縮減を図りながら、道路ネットワークの安全性と信頼性の確保を目的とした「橋梁の長寿命化修繕計画」を策定しました。

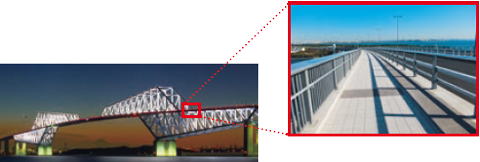

㈱住軽日軽エンジニアリングは、橋に設置される防護柵を製造・販売・施工しています。アルミ製の防護柵は腐食に強く軽量であるという特長があります。腐食が進行した鋼製の防護柵をアルミ製防護柵に取り換えることにより、橋にかかる荷重を減らし、腐食による劣化を抑制して橋の寿命を延ばすことができます。さらにアルミ製の防護柵はリサイクル性、意匠性にもすぐれています。取り換え時に発生する廃材のリサイクルも容易で、地域のニーズに合わせた意匠の自由度も高いと評価されています。

アルミ製防護柵

アルミ製防護柵

㈱住軽日軽エンジニアリング防護柵設計チーム

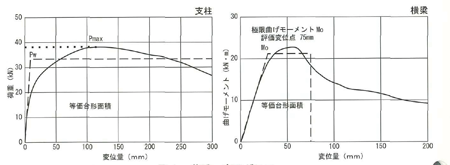

防護柵支柱検討状況

建設後50年以上経過した道路橋の割合

2013年1月21日より

静荷重試験データ

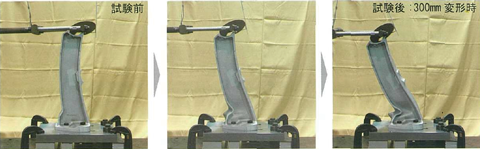

静荷重試験(支柱)の様子

| 設計担当者 の声 |

設計技術部道路施設チーム

梶田 智久

防護柵は車両の衝突時に乗員や通行人の安全を守る製品です。そのため、日々慎重に設計をしています。新しい構造の防護柵については、自分たちの手で性能確認試験を実施して安全性を評価しており、防護柵の安全には絶対の自信があります。これからも安全なインフラづくりに貢献していきます。

老朽化対策だけでなく、災害の時にも役にたちたい

私たちの生活や経済になくてはならない橋は、その老朽化だけではなく、交通量の増加や車両の大型化などによる負荷が増しています。

日軽金アクト㈱は、2011年に日本軽金属㈱蒲原製造所内の老朽化した橋の長寿命化を目的とした修繕のためしょうばんに、国内初のアルミ床版を使用した橋を施工しました。また、2015年に国土交通省の緊急時に使用する仮設橋に車道用アルミ床版が初めて採用されました。この仮設橋は、最長60mの可変式の橋で、地震や洪水などによる橋の流失時に、従来の仮設橋では1~2ヵ月の工期が必要なところ、3日以内に架設できます。アルミ床版の部材はユニット化されており、搬入や組み立てに大型重機を必要としません。このため、山間部や地盤の緩い場所での施工も可能となっています。

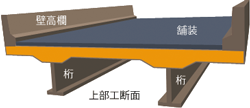

アルミ床版を使用した橋(日本軽金属㈱蒲原製造所内)

橋の断面図この橋は出荷や納品の大型車両が多く通行しています。

-

橋の断面図

(国土交通省近畿地方整備局)

塗料でインフラをサビから守りたい

海岸沿いの鋼製構造物などはサビによる劣化も早く、それに耐える構造や品質が求められています。

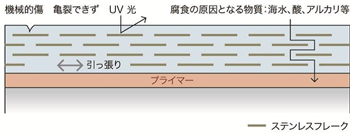

東洋アルミニウム㈱では、ハンマーで叩いても割れないあわびの貝殻などに見られる積層構造をヒントに、「ステンレスフレーク入り塗料」を開発しました。この塗料は、微細なステンレスフレークを塗料に含有させることによって硬い膜をつくり、表面に亀裂が入りにくくなるというものです。インフラを海水や風雨などによるサビや腐食などの劣化から防ぐことができます。橋や水力発電所の鉄管、ビル建物の外壁塗装などに採用され、構造物のメンテナンスサイクルの長期化に貢献しています。

構造物表面イメージ(ステンレスフレーク入り塗料)

|

◀ 塗装前 |

| ▼ 塗装後 | |

ステンレスフレーク入り塗料を使って補修さ

れた日本軽金属㈱蒲原製造所第二発電所用水 圧鉄管の施工前と施工後の様子 水圧鉄管としては珍しく海岸線からの距離は わずか750m(鉄管中央部)であり、また海風を さえぎる建物などもないため、傷みやすくメン テナンスに苦労していました。 |

|